di Caterina Abate

Quante cose può essere un uomo senza necessariamente entrare in contraddizione con ognuna di queste? O forse tutto fa parte di un processo di crescita e di identità liquida che un artista può assumere, pur restando coerente e fedele a se stesso. O, magari più semplicemente, dovremmo sempre riuscire a discernere tra l’arte e l’uomo che l’ha creata.

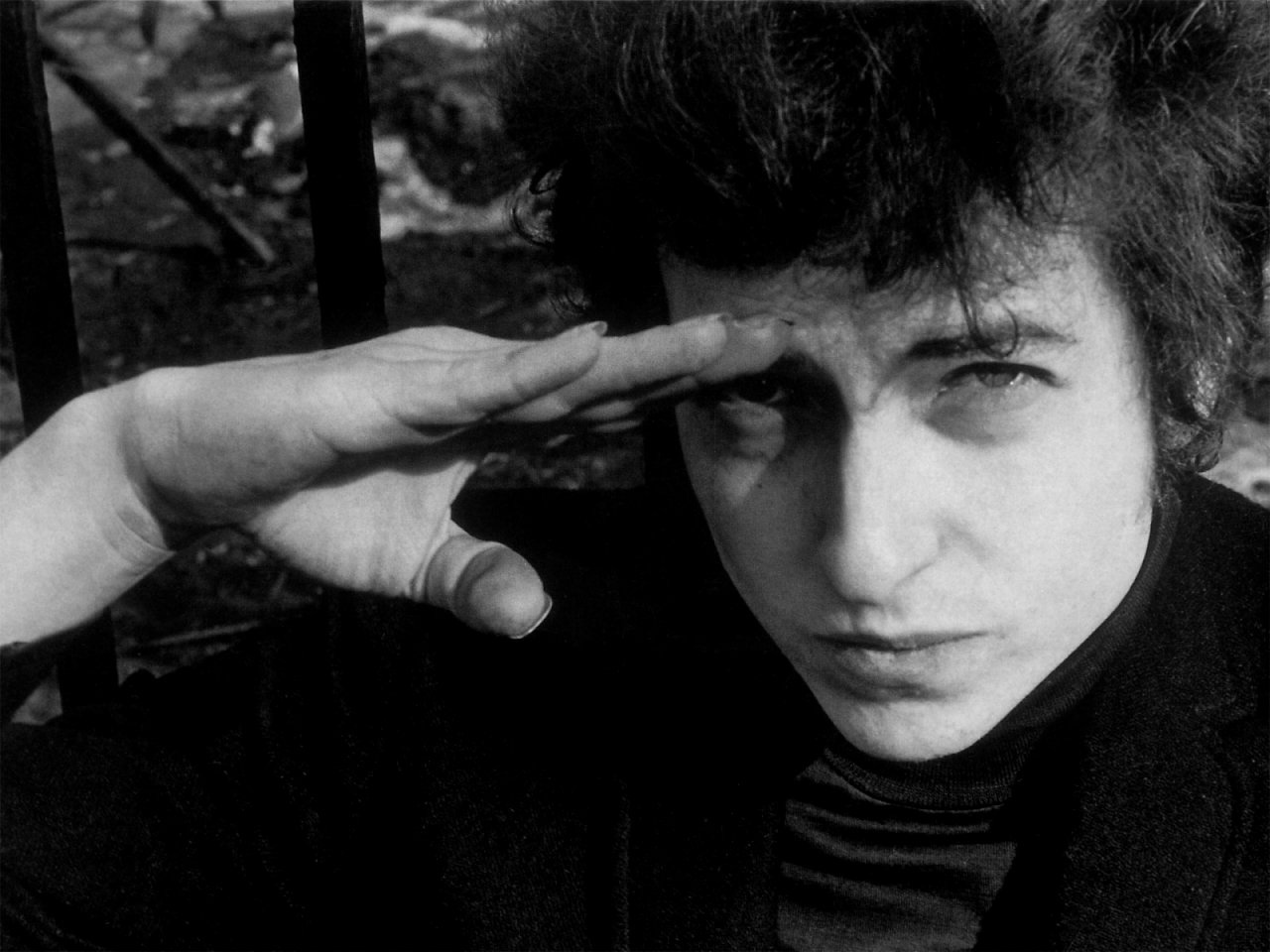

Certo è che la lunghezza media di un articolo di giornale non basterebbe a dare un quadro completo di cosa ha significato Bob Dylan per la cultura mondiale dagli anni ’60 a oggi.

Per declinare un ritratto di Robert Allen Zimmerman, in arte Bob Dylan, partiamo innanzitutto da ciò che dice in uno dei suoi ultimi brani: “Ho il sangue della terra nella voce” (I Feel a Change Comin’ On, 2021). Le sue radici, affondate nel rock’n’roll (il suo sogno adolescenziale era conoscere Little Richard), lo portano in breve tempo alla musica folk, quella della sofferenza delle campagne, provata sia dai neri sia dai bianchi, fatta di sentimenti autentici e profondi. Sarà l’ascolto di Odetta a convincerlo poco dopo a vendere la sua chitarra elettrica per una Gibson acustica, il suono caldo e avvolgente del folk blues.

Non ancora ventenne, e quindi minorenne per lo Stato americano, finisce a New York sulle tracce di Woody Guthrie, suo idolo, che ormai malato va a trovare in ospedale per fargli sentire le sue prime composizioni. Per una serie di coincidenze fortunate, debutta l’11 aprile 1961 al Gerde’s Folk City, un locale al Greenwich Village gestito da un immigrato di origini calabresi. Sale sul palco con chitarra acustica e voce sgangherata, canta quattro canzoni, tra cui il classico folk The House of the Rising Sun e l’inedita Song to Woody, omaggio a Guthrie. Canzoni che finiranno presto nel suo album di debutto, Bob Dylan, uscito a marzo 1962 per la Columbia Records. Il nome dell’album porta il suo stesso nome, che cambierà ufficialmente ad agosto dello stesso anno.

Se “Bob” è un modo per legarsi sempre a quell’immaginario folk, Dylan dichiara nella sua autobiografia di aver scelto “Dylan” semplicemente per come suonava, senza alcun romantico richiamo al poeta Dylan Thomas.

In quegli stessi anni avviene l’incontro con Joan Baez, con cui presto inizia un sodalizio umano (e sentimentale) e artistico, ma anche di lotta per i diritti civili. Una su tutte: sono insieme nel 1963 alla Marcia su Washington di Martin Luther King, occasione che fa diventare Blowin’ in the Wind un inno generazionale e del movimento pacifista. Insieme, Baez e Dylan diventano la coppia del folk e dell’impegno civile, ma è un’etichetta che a lui sta stretta. Tenta di sottrarsi a ogni definizione simile: le sue canzoni, dichiara, non sono canzoni di protesta, ma canzoni sull’attualità.

Anche la collaborazione con Baez scema progressivamente. Al Newport Folk Festival del 1965 scandalizza tutti presentando una sessione elettrificata dei suoi pezzi, scatenando l’ira del pubblico, del movimento folk e persino del suo amico e cantautore Pete Seeger. Nel ’66 un misterioso incidente con la moto lo porta a ritirarsi a vita privata nei dintorni di Woodstock per qualche anno. Eppure, nel ’69, non parteciperà all’iconico evento di Woodstock, per una presunta malattia del figlio. Qualche giorno dopo, era invece al festival dell’Isola di Wight insieme al suo gruppo, The Band. Era più probabile che non gli andasse di partecipare a un evento che sin dall’inizio sembrava destinato a raccogliere una marea di gente — e che infatti fu molto di più — mentre il festival in terra britannica era una sorta di vacanza di famiglia.

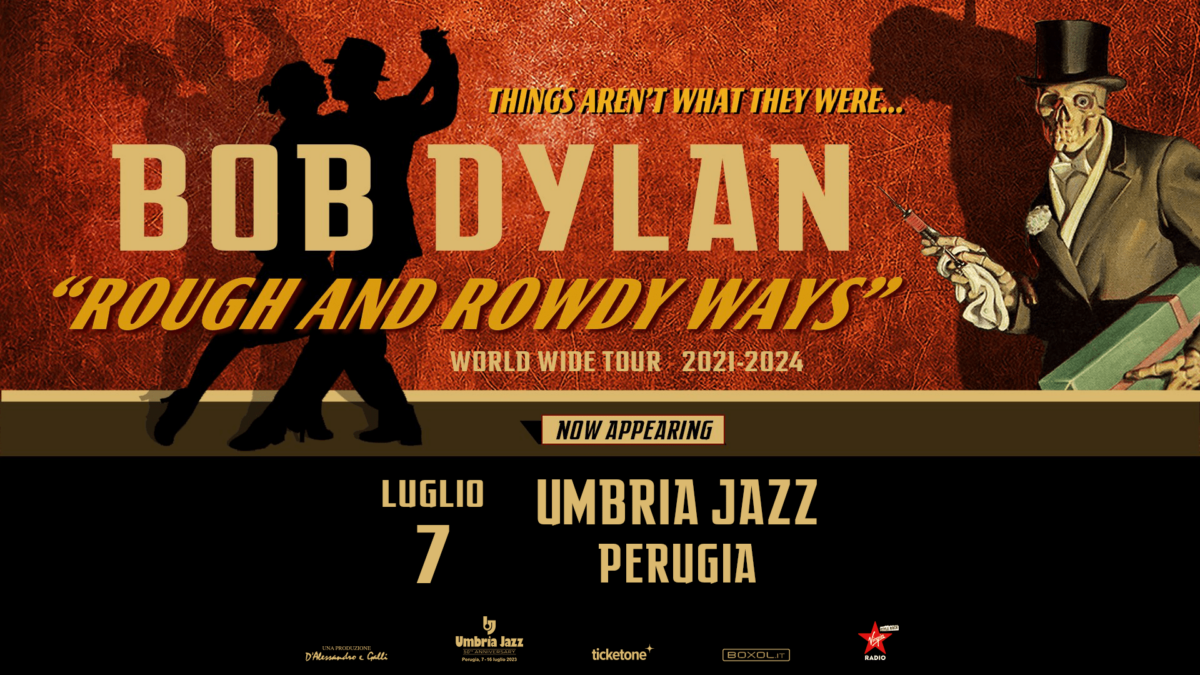

Dagli anni ’60 a oggi la discografia di Dylan è sconfinata, arrivando a contare più di 70 album che spaziano dal folk al gospel, perché nella sua lunga e contraddittoria carriera Dylan ha vissuto anche una conversione al cristianesimo e una sorta di ritorno all’ebraismo. Lui dichiara semplicemente di essere una persona molto religiosa.

La costante, però, è la qualità dei testi: poetici, ispirati, reali, che gli hanno valso nel 2016 il Nobel per la Letteratura, ma ancor prima, nel 2008, il premio Pulitzer. Se nel 2008 a ritirare il premio fu il figlio Jesse, per il Nobel non si recò nessuno; Dylan inviò però una lettera di ringraziamento al comitato per aver considerato le sue parole come “Letteratura” nel senso più alto del termine.

Eppure, di recente, un’ennesima polemica si è innestata sulla sua figura, riguardo alla cessione, prima, dei diritti d’autore nel 2020 alla Universal Music (si stima per 300 milioni di dollari), mentre alla Sony (di cui fa parte la Columbia Records, la sua casa discografica sin dagli esordi) sono andati i diritti di tutte le incisioni, anche in questo caso per cifre da capogiro.

Qualcuno, ancora legato all’immagine del menestrello folk, potrebbe gridare al tradimento di un ideale, ma un ideale che è forse più di chi si sente tradito che del traditore.

Citandolo in Blowin’ in the Wind: quante strade deve percorrere un uomo prima di potersi chiamare uomo?

Ecco, Bob Dylan ha percorso tante strade, alcune controverse, ammantato da un’aura di spocchia, ma il suo valore sta tutto nella sua musica, nel suo essere l’archetipo del cantautore.

In fondo, Dylan si è sempre definito semplicemente come un musicista.

Non resta che riascoltare i suoi pezzi migliori, perché l’arte, alla fine, supera sempre l’uomo. Ed è ciò che davvero resta nel tempo.